お元気ですか? 苺です!

苺(いちご)と書いて苺(まい)と読みます。

食中毒対策って言ってもさ~

見えないんだから、手ごたえがないよね~

でもいろんな菌のいろんな特性を頭に入れておけば、自信をもって対策できるよ!

菌にはどんな種類があるのでしょう?

食中毒をもたらす菌

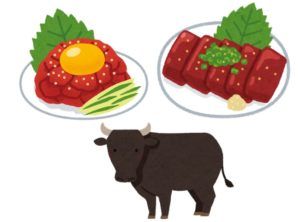

腸管出血性大腸菌(O-157)

むずかしい名前ですが、O-157やO-111の名で知られています。

気温の上昇によりふえるので、夏場はとくに危険です。

牛や羊の腸管にいる菌ですので、牛の生肉にはとくに注意しましょう。

牛レバーの生食やユッケは、鮮度や保存法に安心できるものを選ばないといけません。

またハンバーグやサイコロステーキは、しっかり火をとおすことが鉄則です。

乾燥に強くて野菜にもついていることがあるので、流水でじゅうぶんに洗い75℃以上にお湯に1分以上つけて退治しましょう。

サルモネラ

サルモネラ菌は「卵に注意!」とよくいわれます。

卵かけごはんや親子どんぶり・オムライスなど、生や半熟の卵料理には新鮮な卵を使用しましょう。

また自家製のマヨネーズやカスタードクリームを作る時も、新鮮卵をえらびましょう。

さらに卵だけでなく、牛・豚・鶏の腸にすみつくので加熱不足の肉にも注意が必要です。

卵も肉も75℃以上で1分以上加熱すればOKです。

カンピロバクター

牛・豚・鶏などの腸にすみついている細菌で、とくに鶏には高い確率で発生しています。

ですので鳥刺し・たたき・鶏レバー生食などはさけましょう。

ただし食肉の中心部まで、75℃以上で1分以上加熱すればOKです。

![]()

この菌で食中毒をおこすと、あとでギランバレー症候群を発症するという関係性が指摘されていますので、おぼえておきましょう。

ウェルシュ菌

この菌は、いままでのものとちょっとちがいます。

カレー・シチューが鍋で残っているときに、鍋底の酸素濃度がひくいところで増殖します。

ほとんどの細菌・ウイルスは加熱で死滅しますが、ウェルシュ菌は加熱しても死滅しません!

調理中はよくまぜて鍋底に空気を送り込みましょう。

残った分は小分けして、冷蔵庫・冷凍庫に保存しましょう。

家でできる食中毒対策

鮮度と保冷

肉・魚を買うときは、とにかく鮮度をチェックしましょう。

肉の色・ドリップの状態、魚の色・形・目の輝きなどです。

ドリップが多い、ドリップがこぼれ出している商品に手を出してはいけません。

またトレー内のドリップが、ほかの食品につかないようにしましょう。

商品の温度が上がってしまわないように、最後に買うのも大切なことです。

持ち帰るときも保冷バッグ・氷・ドライアイスをじょうずに使って、短時間でサッと帰りましょう。

車や自転車につむ際も、直射日光があたったりたおれたりしないよう注意しましょう。

家についたらすぐに、冷蔵庫・冷凍庫に入れましょう。

大量買い・まとめ買いをしたものは、ここでサッと小分けにすると、ムダな解凍をせずにすみますよ。

冷蔵庫に入れておいても細菌はゆっくり増えるので、早めに食べるようにしましょう。

解凍と加熱

冷凍食品は自然解凍をさけ、かならず冷蔵庫か電子レンジでしましょう。

常温に放置することは、厳禁です。

この時にムダな解凍・冷凍をさけるために、先ほど小分け仕分けをオススメしたわけです。

とくに電子レンジ解凍の時は、ムラがないように解凍することも大切です。

肉には食中毒の原因菌がすみついていることが多いので、中心部まで75℃以上で1分以上加熱するようにしましょう。

ハンバーグやサイコロステーキなどは、とくに注意しましょう。

肉を焼いた箸と食べる時の箸も、一緒にしないようにしてください。

手洗い・流水・消毒

調理する自分の手も、しっかり洗わないといけませんね。

料理の途中でトイレに行ったり、ペットにふれたりしたら、かならず石けんで手を洗いましょう。

野菜には土にすむ病原菌がついていることがあります。

流水でしっかり洗い流しましょう。

ヘタや根元などの汚れがたまりやすいところは念入りに洗い、75℃以上のお湯に1分以上つけられるものはつけた方が安心です。

次亜塩素酸ナトリウムなどで殺菌・洗浄も効果がありますが、じゅうぶんな注意が必要です。

包丁やまな板は、菌がつきやすく落ちにくいので消毒が必要です。

家で簡単に安全にできるのは、熱湯消毒です。

80℃以上のお湯でないと意味がありません。

くれぐれも火傷には注意しましょう。

除菌洗剤やキッチンアルコールと組み合わせて、じょうずに使いましょう。

👇ココが大事!👇

冷蔵庫を過信してはいけません。できるだけその日のうちに食べきりましょう。